Herbert und Krista Grünwald wuchsen in den letzen Kriegsjahren und der Nachkriegszeit im 2. Bezirk auf. Sie erinnern sich an Hunger und Wiederaufbau – und zeigen eine beeindruckende Fotosammlung.

Text: Bernhard Odehnal

An den Kuckuck kann sich Herbert Grünwald noch sehr genau erinnern. Der Ruf ertönte in den letzten zwei Jahren der Nazi-Diktatur aus dem „Drahtfunk“, sobald die Bombergeschwader der Alliierten im Anflug waren. „Wenn wir das hörten, wussten wir: Bis die Flieger da sind, dauert es noch etwa zwei Stunden“ erinnert sich der 1931 geborene Grünwald.

Bomben auf das Stuwerviertel

Meistens kamen die Geschwader vom Süden, ihre Ziele waren unklar: Wollten sie Wien bombardieren? Oder die Industrieanlagen in Pilsen? In unregelmäßigen Abständen teilte eine Stimme im Radio dann mit, welchen Kurs die Bomber nahmen. „Wenn es ‚Planquadrat 2 oder 3‘ hieß, wurde es richtig gefährlich“, erinnert sich Grünwald: „Weil das waren die Leopoldstadt und die Brigittenau“.

Einmal habe er von der Dachluke aus die Bomber gesehen, „an die tausend Flugzeuge waren das“. Es blieb gerade noch Zeit, in den Keller zu flüchten, da schlugen rundherum schon die Bomben ein. Grünwald lebte damals mit seiner Familie im Stuwerviertel. Den nahen Nordbahnhof und die Industrieanlagen entlang der Engerthstraße hatten die Alliierten sehr oft im Visier.

Lebertran in der Heinestraße

Auch Grünwalds Frau Krista stammt aus der Leopoldstadt. Sie ist einige Jahre jünger als ihr Mann, erinnert sich aber noch gut an die Zeit unmittelbar nach Kriegsende. Zum Beispiel an eine Essensausgabe in der Castellezgasse, vermutlich von den Russen, vielleicht aber auch von der US-Hilfsorganisation „Care“: „Da haben wir Kinder Hirsebrei bekommen. Dazu mussten alle einen Löffel Lebertran schlucken. Das war schrecklich.“

Heute leben die Grünwalds in einer kleinen Gemeinde in der buckligen Welt. Durch Zufall haben sie von „Zwischenbrücken“ erfahren und über die Webseite die Redaktion kontaktiert. Nicht nur, weil sie über das Leben im 2. Bezirk nach dem Krieg erzählen wollten. Sondern weil sie es auch auf Fotos zeigen können.

Denn als junger Technikstudent leistete sich Herbert Anfang der 1950er Jahre eine Kleinbildkamera der Marke Voigtländer. Die war zwar sehr teuer, aber Grünwald hatte bei der Wiener Messe Geld verdient. Mit der Kamera war er dann in der Leopoldstadt unterwegs, hielt Straßenszenen rund um den Praterstern, im Stuwerviertel und im Überschwemmungsgebiet der Donau fest. Eine kleine Auswahl können wir hier zeigen.

Brotlieferung mit dem Elektrokarren

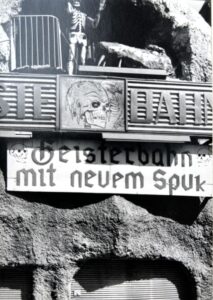

In den Trümmern rund um den Praterstern entstand bald nach Kriegsende neues Leben. Die Ankerbrotfabrik in Favoriten buk wieder Brot, das wurde dann in Elektrokarren bis in den 2. Bezirk geliefert. In der Heinestraße sperrte ein Greißler auf und daneben eine Konditorei. Herbert Grünwald fotografierte die Greißlerin und Passanten, die in der Auslage Mehlspeisen bestaunten, die sie sich aber vermutlich nicht leisten konnten. Auch im ausgebrannten Wurstelprater wurden bald wieder ein Autodrom und eine Geisterbahn in Betrieb genommen.

Am Praterstern liefen in den 1950er Jahren die Straßen noch wirklich sternförmig zusammen, mit dem Tegethoff-Denkmal in der Mitte. Dort, wo heute die Hauptallee in den Kreisverkehr mündet, stand damals das Viadukt der Verbindungsbahn mit der Haltestelle „Praterstern“. Wegen des Baus der S-Bahn und des Kreisverkehrs wurde es dann abgerissen.

Etwas entfernt stand in der Nordbahnstraße nach dem Krieg noch der alte, schwer beschädigte Nordbahnhof. Grünwald fotografierte die ersten Abrissarbeiten. Der letzte Trakt dieses beeindruckenden, im neogotischen Stil errichteten Bahnhofs wurde erst 1965 gesprengt.

Von den drei Eisenbahnbrücken waren zwei von der flüchtenden Wehrmacht gesprengt worden. Bis in die 1950er Jahre fuhren lediglich die Züge der Nordwestbahn über die Donau. Herbert Grünwald erinnert sich an eine sogenannte „Hamsterfahrt“, gemeinsam mit seinem älteren Bruder: „In der ersten Zeit nach Kriegsende hat man als Privatperson gar nicht mit dem Zug fahren dürfen. Aber im Bahnhof Jedlesee haben die Eisenbahner die Fahrkarten illegal an einem „schwarzen Schalter“ verkauft. Wir sind also noch mitten in der Nacht mit dem Zug ins Weinviertel gefahren und haben bei einem Bauern unsere Märklin-Eisenbahn gegen Erdäpfel getauscht. Bei der Rückfahrt war der Zug so voll, dass wir außen auf dem Trittbrett gestanden sind, das war wirklich gefährlich. Und bei der Ankunft auf dem Nordwestbahnhof hat schon die Polizei gewartet und hat alles kassiert, was wir dabei gehabt haben. Die Erdäpfel waren dann weg. Den Rucksack habe ich später zurückbekommen. Aber leer.“

Viele Kinos in der Taborstraße

Krista Grünwald wuchs in der Taborstraße auf, an der Ecke zur Lessinggasse. Sie erinnert sich an ein Wirtshaus, „da habe ich für meinen Vater immer Bier mit einem Krug aus dem Wirtshaus geholt“. Sie erinnert sich auch an viele Kinos in der Umgebung: „Alleine rund um den Praterstern gab es sechs“. Gibt es das Helioskino noch, fragt sie dann. „Oder das Taborkino?“ Leider nein, in der Leopoldstadt gibt es heute überhaupt kein Kino mehr.

Die Reichsbrücke war im Krieg nur leicht beschädigt worden, wurde schnell wieder hergestellt und bekam von den Sowjets den Namen „Brücke der Roten Armee“. Die Schattenspiele der mächtigen Pfeiler der Hängebrücke faszinierten Herbert Grünwald so sehr, dass er dort häufiger fotografierte.

Freizeit im Inundationsgebiet

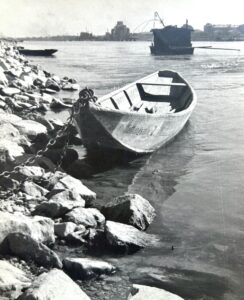

Über die Reichsbrücke gelangten die Leopoldstädter auf das riesige Überschwemmungsgebiet am linken Donauufer, „Inundationsgebiet“ genannt. Für Jugendliche und junge Erwachsene wie Herbert Grünwald war das ein wunderbarer Platz zum Fußballspielen, oder einfach um im Gras liegen und nichts zu tun. Bald nach Kriegsende entstanden hier einfache Gasthäuser und Bretterbuden, in denen die Kinder Eis kaufen konnten. Grünwald hat sie dabei fotografiert.

Von der Reichsbrücke aus machte er im Juli 1954 auch ein Foto vom überschwemmten Handelskai. Nach heftigen Regenfällen konnte das Inundationsgebiet die Wassermassen nicht aufnehmen. Die Donau überschwemmte auf dem rechten Ufer den Handelskai, die Bahn und die Engerthstraße.

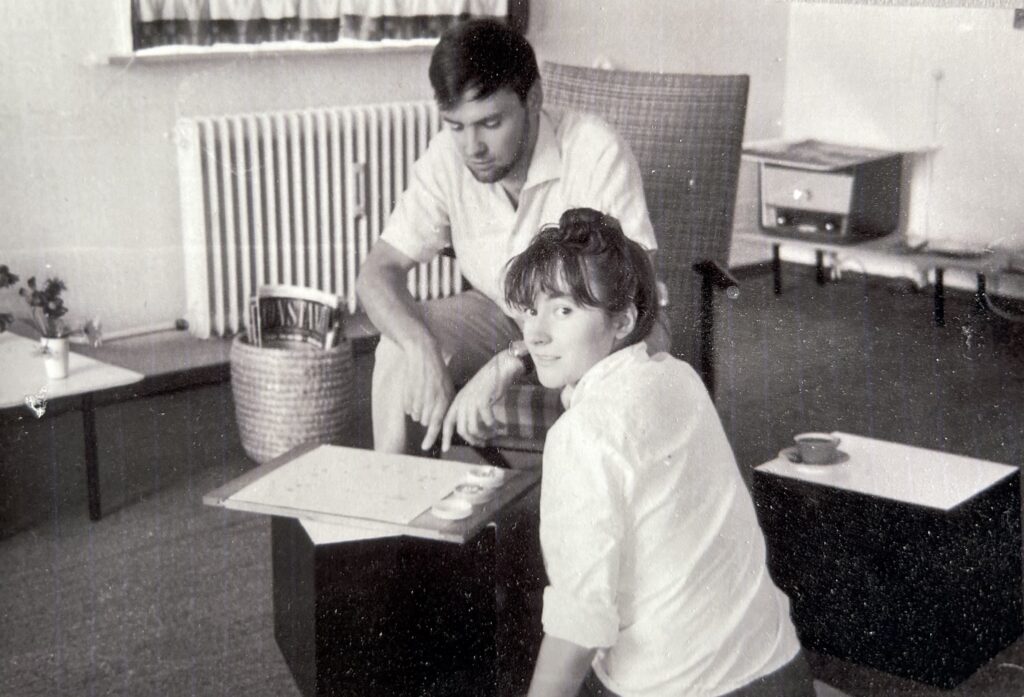

1960 heirateten Herbert und Krista in Wien. Krista arbeitete damals im Büro von Bundespräsident Adolf Schärf. Der stellte ihnen für diesen Tag sein Auto zur Verfügung, und so fuhren sie in der Limousine mit dem Kennzeichen W 1 zum Standesamt. Bald danach zogen sie in die Niederlande. Denn Herbert hatte einen guten Job bei beim Elektronikkonzern Philips bekommen.

Erst nach über 30 Jahren kamen sie nach Österreich zurück und zogen nach Niederösterreich. Im oberen Stockwerk ihres Hauses stapeln sich die Fotoalben. Die meisten Fotos, die Herbert in der Nachkriegszeit schoss, sind schon digitalisiert. In die Leopoldstadt sind die beiden freilich nicht mehr zurückgekehrt.

Nach unserem ersten Treffen schicke ich Krista ein Foto von jenem Haus in der Taborstraße, in dem sie in der Nachkriegszeit aufwuchs. Es ist noch dasselbe Haus, aber Krista erkennt es kaum wieder. Die Fassade ist jetzt glatt, ganz ohne Stuckatur. Wo damals die Hausmeisterin Frau Czadek wohnte, werden jetzt Schallplatten antiquarisch verkauft. „Damals hatten drei Parteien ein gemeinsames Klo am Gang“, erinnert sich Krista: „Auch die Bassena war im Stiegenhaus. Da wurde seit damals sicher sehr viel umgebaut. Aber die Eingangshalle sieht noch so aus wie früher. Und das rührt mich.“

Bernhard Odehnal lernte Journalismus bei der Stadtzeitung „Falter“ und war danach als Korrespondent und Reporter für österreichische und Schweizer Medien tätig. 2025 kehrt er mit der Gründung von „Zwischenbrücken“ in den Lokaljournalismus zurück. Er lebt in der Leopoldstadt.