Ein Glashaus für den Fabrikanten

Sie kam aus Deutschland und ging nach Brasilien. In der Leopoldstadt aber schrieb die Familie Hoerde Industriegeschichte – und hinterließ ein beeindruckendes Fabrikensemble.

Text: Bernhard Odehnal

Es muss ein großer Moment im Leben von Luis Hoerde und seinem Sohn Alfred gewesen sein. Damals, als die beiden Leopoldstädter Industriellen am 8. Juni 1898 den Kaiser persönlich trafen.

Franz Josef I. besuchte an diesem Tag eine Jubiläumsausstellung im Prater anlässlich seiner 50-jährigen Regentschaft. Bei seinem Rundgang blieb er am Ausstellungsstand der „Muehlenbau-Anstalt und Maschinenfabrik Hoerde & Comp.“ besonders lange stehen. Die Firma stellte unter anderem „Räucheranlagen für das k. u. k. Reichs-Kriegsministerium“ her, was dem Herrscher offenbar sehr gefiel. „Der Kaiser äußerte sich anerkennend über die schöne und reichhaltige Exposition“, berichtete das “Neuigkeits-Welt-Blatt“: „Er verabschiedete sich mit huldvoll dankenden Worten von den beiden Chefs der Firma.”

Schneller Ausbau der Hoerde-Fabrik

Der 1842 in Paderborn geborene Ludwig – oder Louis – Hoerde war Anfang der 1880er Jahre nach Wien gekommen und hatte im 2. Bezirk eine Fabrik zur Erzeugung maschinell betriebener Mahlwerke gegründet. Die Lage beim damals bedeutenden Nordwestbahnhof und nahe am Nordbahnhof erleichterte den Transport der Maschinen zu Kunden der Hoerde-Fabrik in der Monarchie und im Ausland.

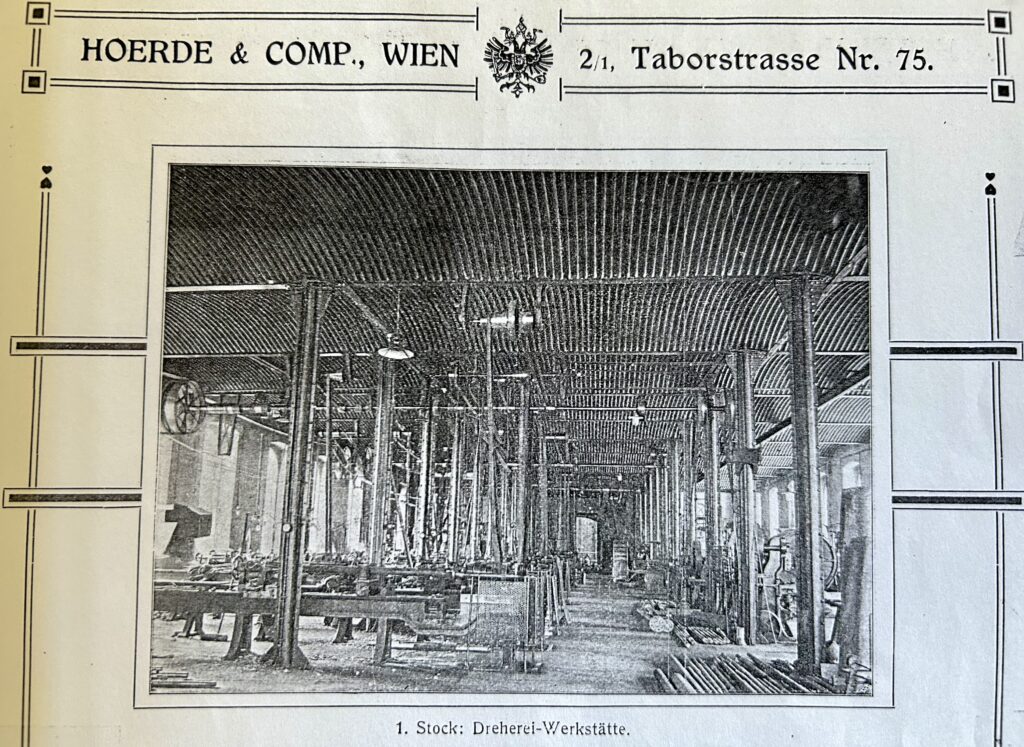

Das Geschäft lief so gut, dass die Anlage ständig erweitert werden musste. 1890 erreichte das U-förmig angelegte Fabriksgelände die größte Ausdehnung. Die dreistöckigen Fabrikshallen befanden sich in der Lessinggasse und der Castellezgasse. Direkt daneben lebte die Familie Hoerde in einem Haus an der Adresse Taborstraße 75.

Wohnhaus und Fabrikshallen in der Leopoldstadt wurden durch einen begrünten Innenhof verbunden. Alte Pläne zeigen in der Mitte des Hofs einen Springbrunnen und ein Glashaus – in dem Hoerde angeblich exotische Pflanzen und Vögel hielt. Durch die Abwärme der darunterliegenden Maschinenhalle konnte das Glashaus beheizt werden. Die genietete Eisenkonstruktion steht immer noch, freilich nicht mehr verglast. Der Springbrunnen ist verschwunden.

Die Pracht der Fabrik spiegelte sich auch im Lebensstil der Hoerdes wider. Wie aus alten Berichten hervorgeht, reiste man häufig nach Deutschland oder fuhr mit Dienstboten zur Kur ins Salzkammergut. Alfred Hoerde soll einen eigenen Autorennstall gegründet und an Bergrennen über den Semmering teilgenommen haben.

Ein Kino namens „Excelsior“

Luis Hoerde starb im Herbst 1898, wenige Monate nach seiner Begegnung mit dem Kaiser. Sohn Alfred führte die Fabrik weiter, aber nur mehr bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. 1914 wurde die Produktion eingestellt. Die riesigen Fabrikhallen wurden an eine Spedition vermietet und nur noch als Lager verwendet. Im Wohnhaus an der Ecke Taborstraße und Lessinggasse wurde ein Kino namens „Excelsior“ eingerichtet, mit über 270 Sitzplätzen.

Wohnhaus und Kino wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs durch Bombentreffer schwer beschädigt, ebenso die Werkhallen in der Lessinggasse. Dieser Teil der Fabrik wurde Anfang der 1950er Jahre abgerissen und durch ein schmucklos graues Wohnhaus ersetzt. Dem aufs Auto fixierten Zeitgeist entsprechend bekam das neue Haus zur Straßenseite hin den Schauraum eines Autohändlers. Später zog eine Videothek ein, die den Siegeszug des Streamings aber nicht überlebte. Heute sind hier Büros mit unklarer Verwendung.

Der übriggebliebene Altbau samt Innenhof fiel nach dem Krieg in einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf. Was keineswegs nur als Metapher gemeint ist. Der vormals mondäne Garten wucherte tatsächlich vollkommen zu. Efeu und wilder Wein bedeckten Mauern und Glashaus. Götterbäume wuchsen über die Schutthaufen.

Erst Anfang des neuen Jahrtausends kaufte ein Leopoldstädter Immobilieninvestor das mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Haus, restaurierte die Fassaden und baute das Innere zu Lofts aus. Die interessantesten Elemente des Gebäudes – die eisernen Säulen und die gewellten Eisendecken der Fabrikhallen sowie die Gitterstruktur der Fabrikfenster – konnten dabei erhalten werden. Die Lofts wurden nach der Parifizierung im Eigentum verkauft.

Die Fabrik wird neu entdeckt

Mit der Restaurierung rückte die Fabrik und ihre Geschichte wieder ins Bewusstsein der Nachbarschaft. Im Grätz-Blattl, dem Lokalmedium für das Volkert- und Alliiertenviertel, erschien 2006 ein erster Bericht über die Geschichte der Hoerde-Fabrik. Später schrieb die Leopoldstädter Gymnasiastin Rosa Stepan ihre Vorwissenschaftliche Arbeit über die Fabrik – aus ihr stammen viele Informationen für diesen Bericht. Das Architekturzentrum Wien nahm das Ensemble in eine seiner Grätzlführungen auf.

Louis Hoerde, seine Frau und seine direkten Nachkommen sind in einem Familiengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof begraben. Auf dem Grabstein ist der Kopf von Louis Hoerde als Relief gemeißelt. Davor schaut eine steinerne Frauenfigur ehrfurchtsvoll zum Fabrikgründer auf.

Eine weitere Erinnerung an Louis Hoerde hängt als Portrait in einer Wohnung in der brasilianischen Großstadt Porto Alegre. Denn schon in der Zwischenkriegszeit wanderte ein Teil der Familie nach Brasilien aus. Die Erinnerung an das industrielle Erbe auf dem alten Kontinent verblasste im Laufe der Zeit.

Nun zeigt eine jüngere Generation wieder mehr Interesse an der Familiengeschichte. Und so tauchten erst vor kurzem Besucher aus dem Süden Brasiliens in der Leopoldstadt auf – und waren überrascht, hier ein gut erhaltenes Fabriksgebäude zu finden, das über dem Eingangstor sogar noch den Namen des Gründers trägt.

Bernhard Odehnal lernte Journalismus bei der Stadtzeitung „Falter“ und war danach als Korrespondent und Reporter für österreichische und Schweizer Medien tätig. 2025 kehrt er mit der Gründung von „Zwischenbrücken“ in den Lokaljournalismus zurück. Er lebt in der Leopoldstadt.