Am 24. Oktober 1873 wurde die erste Wiener Hochquellenleitung in Betrieb genommen. Ihr „Vater“, der Geologe Eduard Suess, lebte bis zu seinem Tod 1914 in der Leopoldstadt.

Text: Ernst Schmiederer

Sommer 1873. Gerade ist zum wiederholten Mal die Cholera in der Stadt ausgebrochen. Diesmal ist sie über Ungarn und Galizien, wo sie im Jahr zuvor bereits tausende Todesopfer forderte, nach Wien gekommen – und zwar pünktlich zur Weltausstellung. Seit Jahrzehnten schon machte die Stadt immer wieder bittere Erfahrungen mit der ursprünglich als „asiatische Cholera“ bekannten Erkrankung , die den Menschen einen schnellen Tod durch Austrocknung brachte. 1831 fielen ihr in der ersten von sechs Epidemien über 4.000 Menschen zum Opfer – in einer Stadt, die 400.000 Einwohner*innen hatte. 1854/55 raffte sie dann gar mehr als 5.000 Menschen hinweg.

Flucht aus der Stadt

Als nun aber im Juli 1873 im neu eröffneten Hotel Donau in der Nordbahnstraße 50 acht Menschen an Cholera sterben, ist Feuer am Dach. Gerade noch hat die „Wiener Weltausstellungs-Zeitung“ behauptet, „es existiert keinerlei epidemische Krankheit in Wien“. Wider besseres Wissen sind diese Zeilen in der Absicht formuliert worden, die Weltausstellung zu retten. Da verlassen die Gäste schon fluchtartig die Stadt.

Innerhalb von Tagen ist die Seuche in der Leopoldstadt allgegenwärtig und zieht eine Spur der Verwüstung durch die Armenviertel bis in den 3. Bezirk. Fast 3.000 Opfer wird sie in der Stadt bis zum Herbst fordern. Obendrein grassieren wie damals üblich auch noch die Pocken und die Tuberkulose.

Über vier Jahrzehnte hinweg hat allein die Cholera in Wien mindestens 18.000 Menschenleben gefordert. Mit allerlei untauglichen Mitteln versuchte man sich in diesen Jahren gegen die Infektion zu schützen. Doch weder Einreibungen noch Kräuteraufgüsse konnten den Tod fernhalten. Dass ein Zusammenhang zwischen den Seuchen und der äußerst prekären Trinkwasserversorgung bestand, wurde erst nach und nach von einzelnen Ärzten öffentlich behauptet.

Trinkwasser von den Leichenhöfen

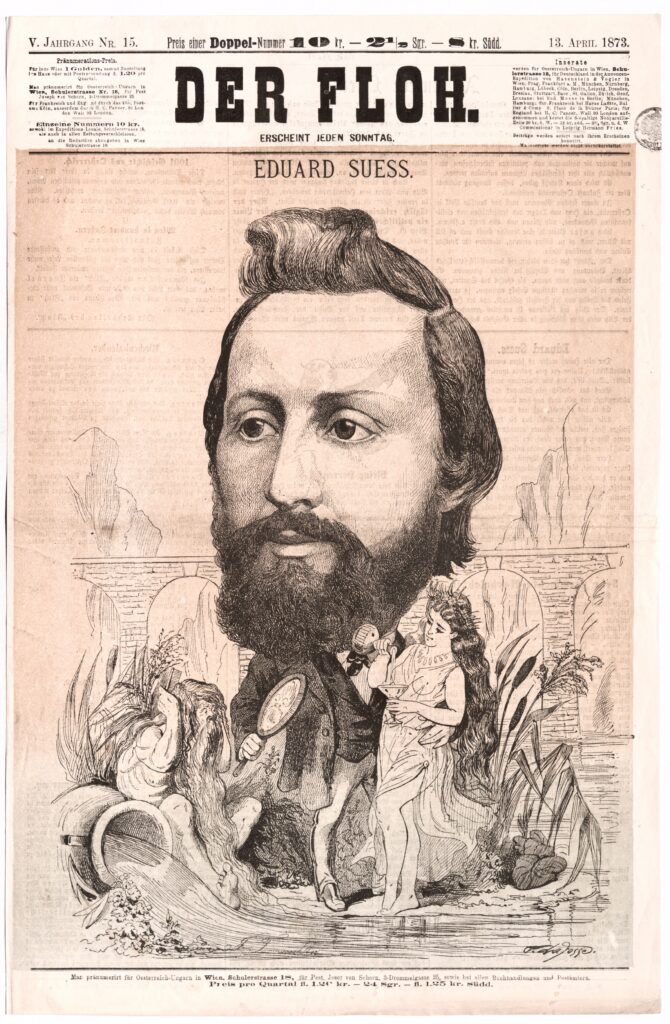

1862 schließlich legte ein Paläontologe, der sich autodidaktisch zum Geowissenschaftler ausgebildet hatte, eine „geologische Studie“ über den „Boden der Stadt nach seiner Bildungsweise, Beschaffenheit und seinen Beziehungen zum bürgerlichen Leben“ vor: Eduard Suess, wohnhaft in der Afrikanergasse 9.

„Es war die Drainage der Leichenhöfe, welche nach einem kurzen Lauf der Bevölkerung als Trinkwasser geboten wurde“, formulierte er mehr als deutlich. Über Jahre hinweg hatte er sich auf Basis detaillierter Sterbestatistiken zum Ausbruch der Cholera („diese furchtbare Mörderin“) von 1855 durch die Gassen und Straßen der Stadt gearbeitet und dabei herausgefunden, an welchen Adressen die Menschen ein besonders großes Sterberisiko hatten, namentlich an „jenen Stellen, an denen wir einen höheren Grad von Durchfeuchtung des Bodens und in demselben in der Zersetzung befindliche organische Substanzen vermuthen dürfen“.

Umbau des „Netzes von Cloaken“

Und weiter schrieb Suess: „Die Bewässerung einer grossen Stadt ist, wenn für den Abfluss des Wassers nicht in gehöriger Weise gesorgt ist, nur ein gar zweifelhaftes Geschenk. Unsere Cloaken sind schlecht; schütten wir täglich zu anderthalb Millionen Pfund an Excrementen, wie wir früher schätzten, etwa anderthalb Millionen Eimer Wasser, denken wir an die vermehrte Durchfeuchtung des Bodens, an die Erscheinungen der Cholera, und wir werden einsehen, dass die Bewässerung der Stadt nothwendiger Weise ein noch viel grossartigeres Unternehmen, nämlich den Umbau des ganzen Netzes von Cloaken voraussetzt.“

1863, ein Jahr nach der Publikation, wurde der Wissenschaftler Suess in den Gemeinderat gewählt und in die Wiener Wasserversorgungskommission berufen. Diese hatte den Auftrag, dem Gemeinderat eine langfristige Lösung zur Entscheidung über die Trink- und Nutzwasserfrage vorzuschlagen, die ausdrücklich nicht auf Donauwasser setzen sollte.

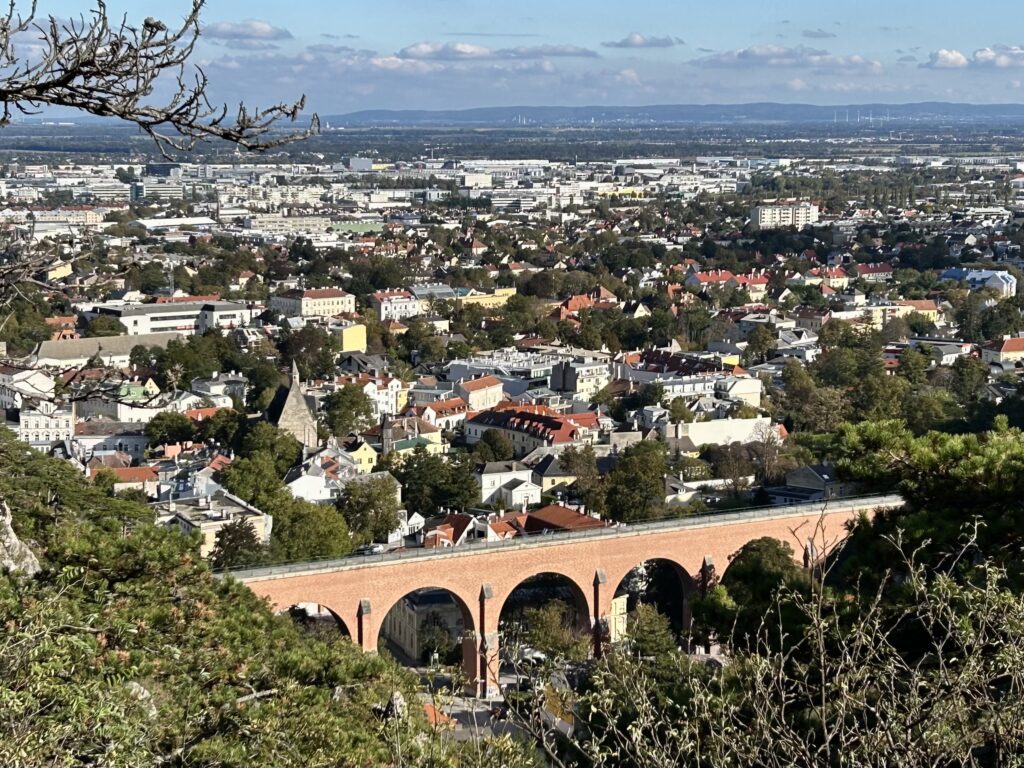

Als Geologe übernahm Suess nun die Leitung der Feldstudien, die in diversen stadtnahen Quellgebieten die benötigten Daten und Erkenntnisse erbringen sollten. Im Zuge dessen erkannte er, dass eine andere Option entwickelt und umgesetzt werden musste: „Der Grundsatz, von dem ausgegangen werden mußte, war, daß zum menschlichen Genuße das reinste erreichbare Wasser unter Überwindung aller Schwierigkeiten geboten werden soll. Da die gefährlichste Verunreinigung, nämlich jene organischen Ursprunges, an den Wohnstätten der Menschen haftet, mußten Infiltrationsgebiete gesucht werden, die außerhalb der Besiedelung liegen. Solche waren nur auf den Hochflächen der Alpen vorhanden und die Frage war nun, ob die Quellen an dem Fuße dieser Hochflächen (Schneeberg, Rax u. a.) trotz ihrer Entfernung in Vorschlag zu bringen seien.“

Klares Votum für Hochquellwasser

Fortan kämpfte Suess in enger Abstimmung mit Cajetan Felder, dem späteren Bürgermeister von Wien, für ebendiese Lösung. Im Frühling 1864 legte Suess im Namen der Kommission einen Bericht über die bisherigen Untersuchungen vor, den er im Juni dem Gemeinderat präsentierte – und zwar in einem „sowohl inhaltlich fundierten als auch emotionalen Referat“, mit dem er in der folgenden Debatte „die Mehrheit der Gemeinderäte von der Nutzung der Hochquellen überzeugen“ konnte. Das Ergebnis: 94 zu 2 Stimmen.

Trotz anhaltend heftiger Kritik, zahlloser Querschüsse und großer technischer Probleme kämpfte Suess sieben weitere Jahre unbeirrt für sein Projekt. Parallel dazu engagierte er sich insbesondere auch für die Regulierung der Donau, um die Stadt vor der immer drohenden Überschwemmungsgefahr zu bewahren. Während des Baus in den Jahren 1870 bis 1873 übernahm Suess obendrein auch das technische Referat der Wasserversorgungskommission. „Ich fühlte (…) eine Art von persönlicher Verantwortung dafür, dass die typhösen Erkrankungen in Wien eingedämmt werden“, schrieb er später in seinen „Erinnerungen“.

Am 24. Oktober 1873 gab Suess in Anwesenheit von Kaiser Franz Joseph I. das Zeichen zur Inbetriebnahme des Hochstrahlbrunnens am Wiener Schwarzenbergplatz, eröffnete damit die I. Wiener Hochquellenleitung und schuf zugleich die Voraussetzung für das Auslöschen der einschlägigen Krankheiten und somit für ein Absinken der hohen Sterblichkeitsraten.

Gedenken in der Afrikanergasse

Am Haus Afrikanergasse 9 erinnert – seit 2022 erst – eine Gedenktafel aus Untersberger Marmor an Eduard Suess, den „Begründer der modernen globalen Geologie“ und „Vater der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung“.

Der Choleraausbruch von 1873 war die letzte große Epidemie in Wien. Das Hotel Donau, in dem die ersten Fälle aufgetreten waren, diente lediglich knapp 20 Jahre als Beherbungsbetrieb. Schon 1892 wurde es umgewidmet und diente erst der privaten Kaiser-Ferdinand-Nordbahngesellschaft als Direktion. Nach deren Verstaatlichung wurde es zum Direktionsgebäude der Österreichischen Bundesbahnen. Genau gegenüber befand sich die bis 1945 genutzte und 1965 abgerissene Aufnahmehalle des Nordbahnhofs. Im November 2007 wurde im Gehsteig vor dem Haus Nordbahnstraße 50 ein Stein der Erinnerung verlegt. Er soll jene Menschen unvergessen machen, die vom NS-Regime verfolgt, vom Nordbahnhof aus deportiert und in den KZs ermordet wurden.

(Der Text basiert auf der Einleitung, die der Autor 2024 für den von ihm herausgegebenen Band: ETWAS TUN FÜRS KLIMA. Die vielen Stimmen einer Stadt, edition IMPORT/EXPORT, Wien 2024 verfasst hat.)

Links:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Eröffnung_der_Ersten_Hochquellenleitung

www.derstandard.de/story/2000129054578/eduard-suess-gefeierter-geologe-engagierter-wissenschafter

Wie die Afrikanergasse zu ihrem Namen kam und was Eduard Suess mit Ulli Sima verbindet, das erfährst du kommende Woche hier.

Ernst Schmiederer ist Journalist, Verleger (edition IMPORT/EXPORT), Autor und Archivar („Geschichten der Gegenwart“). Er hat für profil und Die Zeit gearbeitet, war Lektor an der Sigmund Freud Uni und wurde von der Stadt Wien mit dem Preis für Volksbildung geehrt. Er lebt in der Leopoldstadt und im Weinviertel.

Kontakt: ernst@zwischenbruecken.at