Der Schriftsteller Doron Rabinovici, 64, lebt seit über 20 Jahren in der Leopoldstadt. Aus seinem Fenster blickt er auf das vernichtete, aber auch das neu aufblühende jüdische Leben.

Daheim bin ich nur bei meinen Nächsten, bei meinen Liebsten. Vor kurzem bin ich mit meiner Frau Nicole aus Sri Lanka zurück nach Wien gekommen. Die Großmutter meiner Tochter betreibt dort ein Ayurveda Guesthouse als soziale Kunstinstallation, die Bogenvillya der One World Foundation. Neben diversen Programmschienen – Artists in Residence, Writers in Residence – gibt es eine Schule für mehr als 1.100 Kinder. Das ist eine schöne Einrichtung, wo man sich gut entfernen kann, um in Ruhe zu lesen und zu schreiben. Und das habe ich getan, zweieinhalb Wochen lang.

Schreiben über die Familie

Normalerweise erfinde ich gern, wenn ich Romane schreibe. Aber diesmal ist das anders. Ich schreibe über meine Familiengeschichte, dabei bewege ich mich zwischen persönlicher Geschichte und Fiktion. Es geht zu langsam voran. Auch deshalb trage ich meinen Laptop immer mit mir herum. Also schreibe ich überall und inzwischen auch konsequent. Das war nicht immer so. Ich habe mich zuletzt doch allzu sehr ablenken lassen vom Weltgeschehen, von den sozialen Medien, vom Geschehen hier in Österreich oder im Nahen Osten.

Meinen literarischen Ansprüchen fühle ich mich in jeder Form verpflichtet, egal ob ich Artikel schreibe oder Fiktion. Ich muss zur Sprache bringen, was sie mir verschlägt. Ich kann nicht schweigen zu den Erscheinungen, die mich anspringen. Dass ich dazu schreiben und sprechen darf und auch gelesen und gehört werde, ist ein Luxus. Gelegentlich spricht mich jemand an, unterwegs, bei Veranstaltungen, in anderen Städten, auf Bahnhöfen, auf Flughäfen, und sagt, dass er etwas von mir gelesen hat. Das versetzt mich immer noch in Staunen.

Exoten in Wien

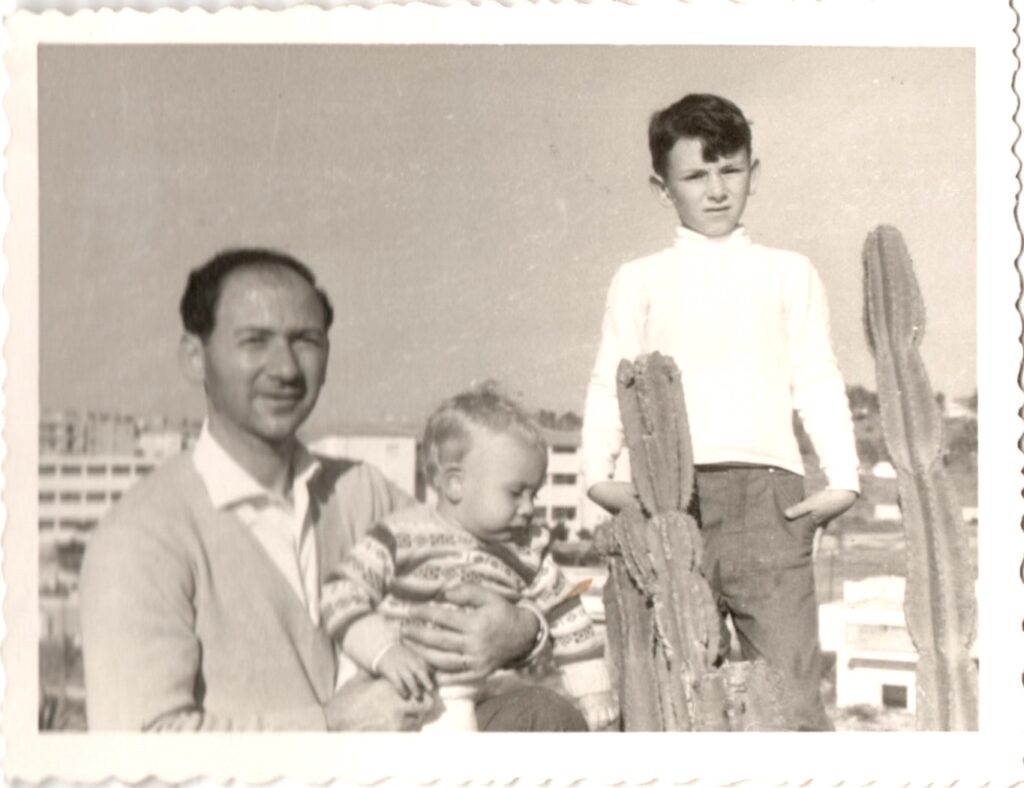

Ich war sehr früh schon unterwegs, bin mit drei Jahren zum ersten Mal mitgeflogen. Im Kindergarten und in der Volksschule war ich – damals in den Sechzigern war das noch seltener – der erste Flieger. Und auch viel später noch war ich etwas Exotisches, im Konservatorium etwa, wo mein Bruder Jaron und ich Klavier gelernt haben. Um uns lauter Wiener Bürgerskinder. Wir waren ohne ein Wort Deutsch hier angekommen. Die Sprache zu lernen, war wichtig für uns. Mit 17 gewann mein Bruder den Redewettbewerb der Wiener Schulen.

Unsere Eltern standen politisch weit links, als ich in Tel Aviv geboren wurde. Wir lebten in Shapira, einem armen, stark von der Einwanderung orientalischer Juden geprägten Viertel Tel Avivs. Viele, die mit uns dort aufwuchsen, schlugen nachher Karrieren als Kleinkriminelle ein.

Wir wurden – wegen des Berufs meines Vaters – nach Wien verpflanzt, wo sie uns ins Theater und in die Oper brachten. Musik war sehr wichtig in der Familie. Es wurden rumänische, jiddische, hebräische, sozialistische Lieder gesungen, währenddessen unser Vater als Handelsagent mit Import-Export-Geschäften rasch erfolgreich wurde.

Hundefreundlich, kinderfeindlich

Wien war eine hundefreundliche, kinderfeindliche und graue Stadt. Junge Mütter mit Kinderwägen mussten ausweichen, wenn eine alte Frau mit Dackel entgegenkam. In Israel waren wir Buben kleine Prinzen gewesen, Sabres, in Erez Israel geborene Juden, von außen hart wie die stachelige Kaktusfeige, aber innen ganz süß. Die Menschen in Israel und die in Wien teilten einen Wunsch: dass ich wieder zurückgehe, dorthin, woher ich gekommen war.

Das war insofern ganz in meinem Sinn, als ich jedenfalls kein Wiener Jude werden wollte. Wiener Juden – das waren für mich alte, weiße Männer, Opfer, die ein trauriges Leben führten. Ich war ein umtriebiges Kind, danach ein Jugendlicher. Die Ermordeten, die Leichen waren keine Identifikationsfiguren für unsereins. Israel schon.

„Wenn mich jemand im Turnsaal als Jude beschimpfte, dann schlug ich zu.“

Ich bin hier aufgewachsen im Bewusstsein, nicht daheim zu sein. Ich hatte hier ein Zuhause, war aber nicht daheim. Unsere Eltern haben uns beigebracht: wenn Euch jemand als Juden beschimpft, dann soll ruhig Blut fließen, damit sie vorgeladen werden, damit das nicht unter den Tisch fällt. Wenn also jemand im Turnsaal mich als Jude beschimpfte, dann schlug ich zu, ich raufte dann nicht, ich schlug – ich war ja auch damals nicht einer der Großen. Ich kämpfte nur, wenn es um dieses Thema ging. Ansonsten konnte man immer gut mit mir auskommen.

Wir waren erst im 4., nach zehn Jahren aber dank der guten Geschäfte meines Vaters im Cottage Viertel im 19. Bezirk zuhause. Ich war engagiert, antinazistisch einerseits, andererseits für die israelische Friedensbewegung.

„Nazis und Juden“ als Kinderspiel

Im Hashomer Hatzair, der sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation, trafen wir uns an Samstagen nach der Schule und entdeckten, dass wir aus ähnlichen Familien kamen. Großeltern, Tanten oder Onkel hatten die meisten von uns nicht. Wir waren mit Ermordeten verwandt. Viele von uns waren nach Opfern benannt. Wir spielten nicht Cowboy und Indianer. Sondern Nazis und Juden. Oder Israelis und Araber. Oder Juden und Engländer. Wir hielten Gerichtsverhandlungen ab. Wir sprachen Urteile. Über Judenräte, über Widerstand. Was ist gerecht, was unethisch? Wir waren Linke und innerhalb der Kultusgemeinde angegriffen. Wir haben uns für die israelische Friedensbewegung „Friede jetzt“ engagiert.

Nach der Matura war ich im VJHÖ aktiv, in der „Vereinigung Jüdischer Hochschüler in **Österreich”. Darauf legten wir Wert: nicht Österreichs, IN Österreich. Ich habe, 1983, nach der Ermordung des Friedensaktivisten Eli Grünzweig durch einen Rechtsextremen bei einer Demo in Jerusalem, eine Rede gegen Faschismus gehalten; heute würde man sagen: eine vorausschauende Rede. Meine These: Wir sind nicht immun!

Reden über Antisemitismus

Ich war ein Jugendlicher, der dauernd die Pappen offen hatte. Nannte ich meinen Namen, war für zwei Stunden Gesprächsstoff gesorgt. Ich hielt früh und gerne Reden. Ich kam aus einer anderen Tradition des Redens – israelisch, jüdisch, aber auch links politisch. Und wenn ich hörte, dass ich irgendwo reden sollte, dann schrieb ich mir erst etwas dazu auf. Aber es sagten – und es sagen – mir Leute immer wieder, dass ich besser frei rede, wenn ich nichts aufgeschrieben habe.

Ich habe auch früh und oft über Antisemitismus geredet. Und wurde immer wieder beschwichtigt. Auch von linken Freunden. Das seien doch nur die alten Nazis, das sterbe bald aus, es gäbe keine Klassenbasis für Antisemitismus mehr.

2002 bin ich in die Leopoldstadt gekommen. Ich ging aus der neuen Wohnung runter, um Putzmittel zu kaufen. Als ich aus dem Haustor auf die Blumauergasse trat, hörte ich zwei Männer sich auf Hebräisch unterhalten. Zwei bucharische Juden. Ich fragte auf Hebräisch, wo denn hier der Drogeriemarkt zu finden sei. Und sie wunderten sich nicht und antworteten ganz selbstverständlich auf Hebräisch.

Die Gegend ist viefältig und auch wieder jüdisch geprägt. Sie ist es heute mehr noch, als sie es damals, im Jahr 2002, war. Das ist ein Grätzel, in dem das Fernweh heimisch ist. Hier ist meine Tochter Milli 2004 zur Welt gekommen und hier lebe ich mit Nicole.

Ein Koffer im KZ

Bei einem Besuch in Auschwitz vor vielen Jahren ist mir ein Koffer aufgefallen, auf dem in weißer Schrift auf dem Leder aufgemalt war: Tausik Raphaela Sara – II. Blumauergasse 10/9. Zusammen mit ihrem Mann Siegmund war sie am 13. August 1942 hier abgeholt und nach Theresienstadt verschleppt worden. Ihr Transport hatte das Lager tags darauf erreicht, am 14. August 1942. Im Dezember 1943 hat man beide nach Auschwitz deportiert. Sie haben nicht überlebt.

Weit muss ich nicht fahren, um zu sehen: so nahe liegt Auschwitz bei der Wiener Blumauergasse. Erinnerung ist kein ferner Ort in Polen. Sie spiegelt sich teils in manch gegenwärtigem Unrecht wider. Auch in den antisemitischen Attacken, die uns nun wieder einholen in den letzten Jahren. Ob von rechts, von links oder islamistisch.

Singen am Shabbat

Wenn aber bei uns die Fenster offen stehen, hören wir heute am Shabbat oder zu den Hohen Feiertagen Juden – Frauen, Männer, aber besonders hell und laut die Kinder – singen und beten, denn dort – in eben jener Blumauergasse 10 – uns gleich gegenüber, in jenem Haus, das einst eines war, in das Juden aus ganz Wien in Sammelwohnungen gepfercht wurden, um sie in die Vernichtung zu deportieren, da ist heute eine Betstube von bucharischen Juden.

Ja, die Mazzesinsel ist eine Totenstadt. Aber in den letzten Jahren blüht hier wieder jüdisches Leben auf. Wie merkwürdig: Es gedeiht ebendort, wo einst schon Juden wohnten, und just dort, von wo einst Raphaela Tausik deportiert wurde, im Haus Blumauergasse Nummer 10, befindet sich heute eine Synagoge. An manchem freitäglichen Sommerabend öffne ich die Fenster, um zu lauschen, wie die Gesänge kraftvoll zu mir herüberwehen.

Aufgezeichnet von Ernst Schmiederer

(www.ernstschmiederer.com)

Link: http://www.rabinovici.at

Ernst Schmiederer ist Journalist, Verleger (edition IMPORT/EXPORT), Autor und Archivar („Geschichten der Gegenwart“). Er hat für profil und Die Zeit gearbeitet, war Lektor an der Sigmund Freud Uni und wurde von der Stadt Wien mit dem Preis für Volksbildung geehrt. Er lebt in der Leopoldstadt und im Weinviertel.

Kontakt: ernst@zwischenbruecken.at