Ein Jahr in der Brennpunktschule: „Ich habe keine Sekunde bereut”

Amira Awad hörte als ZIB-Moderatorin auf und ging als Lehrerin in eine Leopoldstädter Mittelschule. Jetzt schildert sie die Höhen und Tiefen des Berufs – und warum das System sie zum Aufgeben zwingt.

Text: Naz Küçüktekin

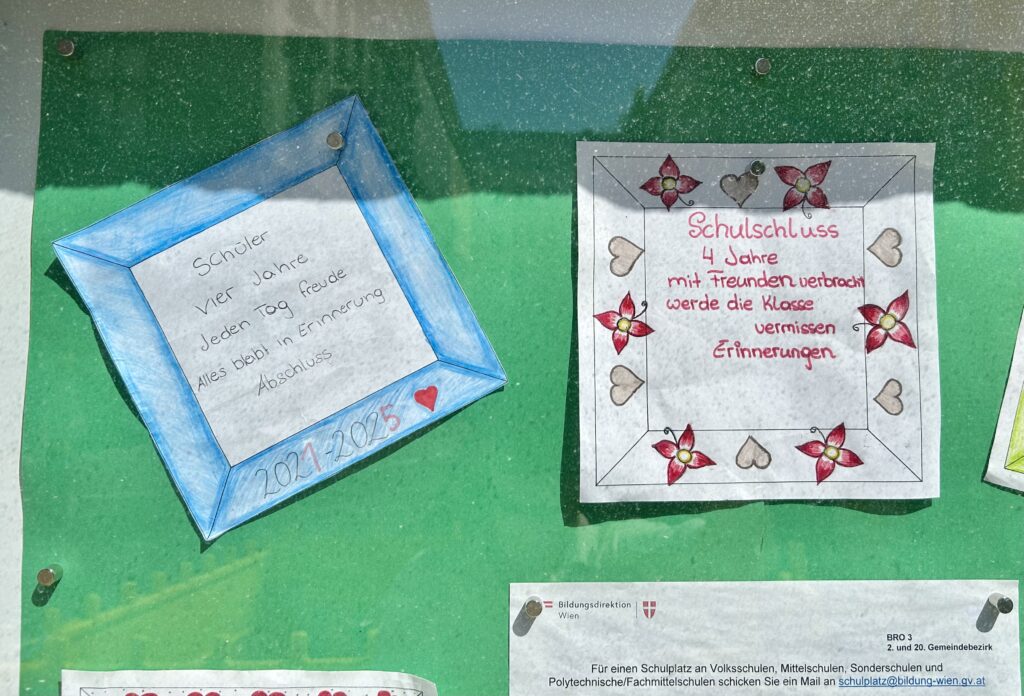

Neben ihr im Sackerl: drei, vielleicht vier Blumensträuße. „Im Auto habe ich sogar noch mehr“, sagt Amira Awad fast entschuldigend, als wir nach der Zeugnisvergabe am Volkertmarkt treffen. Die Kinder seien einfach so großzügig gewesen. „Ich bin von diesem ganzen Tag noch so überwältigt“, gesteht sie.

Dabei ist es erst 10:15 Uhr an diesem letzten Schultag vor den Sommerferien. Doch wenn sie vom Tag spricht, meint sie wohl auch die Monate davor – ein ganzes Schuljahr, das von neuen Herausforderungen geprägt war. Für Awad war es das erste als Lehrerin.

Geboren in Kairo, aufgewachsen in Wien, arbeitete sie zuvor als ORF-Moderatorin. In der „ZiB Flash“, „ZiB 18“ und gelegentlich der „ZiB Nacht“ berichtete sie über das Geschehen in der Welt. Doch Ende 2023 machte sie öffentlich, dass sie einen neuen Weg gehen wolle: „Mit einer Arbeit, die Sinn macht.“

Gute Ausbildung, aber geringer Lohn

In den folgenden Monaten absolvierte Awad eine Ausbildung bei „Teach for Austria” – einem Programm, das Berufstätige zu Lehrer:innen ausbildet. Der Lehrgang bereitet Quereinsteiger:innen mit professioneller Begleitung besonders darauf vor, jene Kinder unterstützen, die es schwerer haben. Der Nachteil dabei: Weil sie für die Bildungsdirektion nicht als vollwertige Lehrer:innen gelten, verdienen sie deutlich weniger als regulär ausgebildete Lehrkräfte.

Eingesetzt werden die „Teachers for Austria” an sogenannten „Brennpunktschulen“. Awad selbst würde diesen Begriff nicht verwenden. Andere hingegen sehen jene Schule, in der sie im September 2024 zu unterrichten begann, durchaus so: In der „Mittelschule Pazmanitengasse” lernen viele Kinder mit Flucht- oder Migrationshintergrund, mit anderen Erstsprachen.

Awad verschweigt das nicht – im Gegenteil. „Gerade als Deutschlehrerin war das eine der größten Herausforderungen. Denn im Grunde müsste man Deutsch als Zweitsprache unterrichten“, sagt sie. Doch der Lehrplan sei dafür kaum ausgelegt, oft zu unflexibel.

„Potenziale, die wir auf der Straße liegen lassen”

Die Leidtragenden seien die Kinder – obwohl sie kaum etwas dafür können. „Da sind Potenziale, die wir auf der Straße liegen lassen“, sagt Awad. Für sie wurden in diesem Jahr jene Probleme noch viel deutlicher, die sie schon zuvor gespürt hatte: Es ist die frühe Trennung im Bildungssystem, es sind strukturelle Hürden und soziale Segregation, die genau solche Kinder zu einem vermeintlichen Problem machen.

„Ich verstehe bis heute nicht, warum wir ab der vierten Klasse Kinder trennen“, sagt sie. „Mir ist das auch durch die Gegend hier evident geworden. Aus den Fenstern unserer Schule sieht man direkt hinüber auf die Volksschule Vereinsgasse. Von dort werden die Kinder wahrscheinlich alle aufs Gymnasium gehen. Nicht, weil sie besser oder intelligenter sind, sondern weil sie Elternhäuser haben, die ihnen diesen Weg ermöglichen“, klagt die Quereinsteigerin diese Ungerechtigkeit an. Auch die Tageszeitung „Der Standard“ zeigte unlängst die Segregation im Wiener Bildungswesen anhand des Beispiels Vereinsgasse und einer anderen Brennpunktschule auf.

Doch jenen Kindern, die sie unterrichtete, vermittle die Gesellschaft oft, dass sie erst gar nicht dazugehören, sagt Awad: „In der Klasse scherzen die Kinder zum Beispiel oft, dass sie abgeschoben werden, wenn sie dieses oder jenes machen“, erzählt sie. Doch hinter dem Humor stecke auch Angst und Sorge und Kinder mit Kriegserfahrungen und teilweise Traumata.

An einen Schüler, und besonders seine Geschichte denkt Awad dabei besonders. „Es war ein Schüler mit Fluchterfahrung, und Traumatisierung, der allein mit seiner Mutter hier war und im Laufe des Jahres immer mehr vom Weg abkam. Bei ihm haben wir es leider nicht geschafft, ihn zurückzubringen”, erzählt Awad: „Das beschäftigt mich noch immer, und wird es wahrscheinlich noch länger tun”.

Keine Furcht in der Klasse

Ist sie nach all dem frustriert? „Nein, ich habe keine einzige Sekunde bereut. Ich habe in dem Jahr so viele tolle Erfahrungen gemacht und Beziehungen aufgebaut“, betont sie. Auch gefürchtet habe sie nicht. „Ja, ich muss mir selbst eingestehen, dass ich vielleicht dachte, ich müsste mich in der Klasse fürchten“, reflektiert sie.

Vielleicht sei selbst sie, als arabisch-stämmige Frau, nicht ganz unvoreingenommen in dieses Jahr gestartet. „Man liest und hört ja ständig so viel Negatives“, sagt sie. Doch die Geschichten über Schüler, die sie als Frau nicht ernst nehmen, oder Eltern, die ihr nicht die Hand geben wollen, habe sie nicht erlebt. „Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit den Eltern gemacht.“ Was sie aus diesem Jahr vor allem mitnimmt: Verallgemeinern funktioniert nicht. „Jeder Mensch ist anders und individuell.“

Nach den Ferien kehrt Awad dennoch nicht in den Klassenraum zurück. Als Teilnehmerin des Programms „Teach for Austria” sei sie gehaltstechnisch schlechter eingestuft worden, als sie anfangs gedacht hatte. „Wobei ich bis heute nicht weiß, wie viel ich wirklich verdient habe, da die Abrechnung meiner Vordienstzeiten nicht abgeschlossen ist“, sagt sie.

Zurück zur Moderation

Mit Kindern zu arbeiten sei erfüllend, aber finanziell auf Dauer für sie nicht tragbar – vor allem als Mutter von drei Kindern. Deshalb will Amira Awad ihre Selbstständigkeit wieder weiter ausbauen. „Ich war auch schon vorher als Moderatorin für Diskussionen oder Events tätig“, erzählt sie. Ihre neu gewonnenen Erfahrungen möchte sie künftig auch in diese Arbeit einfließen lassen. „Ich würde total gerne auch Workshops an Schulen zukünftig machen. Aber mal schauen.“

Naz Küçüktekin hat journalistische Erfahrungen unter anderem bei Kurier, Profil und Biber gesammelt. Sie lebt in der Brigittenau hat mehrere Preise gewonnen, unter anderem den Wiener Journalismus-Gesundheitspreis.